«السقا» في مكة.. تاريخ طواه الزمان

لم يعد علي محمود قادرا على استشراف مستقبل مهنته التي يرى أنها أضحت أثرا بعد عين، بعد أن دخلت الأدوات الحديثة مجال سقاية ماء زمزم.. الأمر الذي خلق نوعا من التوجس لغياب مهنة يعدها المكيون مركزا أساسيا لتاريخ السقاية والرفادة.

السقا (بسين وقاف مشددتين) هو حامل جرة الماء، أو ما اصطلح المكيون على تسميته، حيث اعتاد السقا الخروج كل يوم طائفا بالبيت الحرام، حاملا معه أوعية يصب فيها الماء للحجاج والمعتمرين، فضلا عن ندائه بعبارة لافتة «زمزم يا حاج.. ارو عطشك».

يحكي العم محمود تاريخا فوق تاريخ قضاه، وهو يحمل على كتفيه «تنكتين» أي «صفيحتين» بواسطة عصا يضعها على منكبه ويربط كل «تنكة» في طرف العود فيمشي بهما، وبعضهم يحمل «تنكة» واحدة فقط فوق رأسه كما تحمل النساء الفلاحات بمصر - قديما - الماء من نهر النيل في جرة يضعنها فوق رؤوسهن.

من باب الشامية سابقا، ومن حارة النبوة وسوق الليل، كان يخرج السقا متجهما من تعب الصعود والنزول لخدمة الحجاج والمعتمرين الذين وفدوا على مكة من كل حدب وصوب، ممتطيا اللباس المكي التقليدي، الذي يعبر بالثقافة المكية إلى كل الأجناس والأعراق، موصلا لهم خدمة مجانية طواها الزمن.

سلاسة اليد في تقديم أوعية الماء مهارة يجيدها السقا عن غيره، فهو يملأ صفيحته كل يوم عن بكرة أبيها بمياه زمزم المباركة، متجها بها إلى شعب مكة ليقترب بها من فم كل حاج وقاصد، يسامره ويلاطفه بجميل الكلام وعذبه، معتبرا أن حكاياته المقتضبة ترسم الفرحة على وجه الحاج والمعتمر.

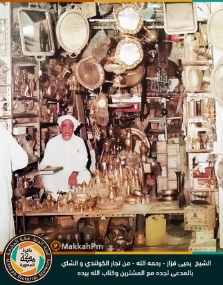

تلك الأواني الفخارية والنحاسية التي يحملها السقا، تحمل رسائل جمالية، فرغم البرودة التي يحملها ماء زمزم، فإنها في مكة تتسم بنكهة أخرى، وجمال آخر؛ حيث تحمل بعدا روحانيا يتجسد في عظمة مياه زمزم المحملة بالمعادن والأملاح، لتعوض الزائر عن حجم الجهد والتعب الذي بذله طائفا وساعيا.

السقا الذي سن أول عمل تطوعي بجانب الرفادة في مكة، نقل من حيث يدري أو لا يدري، تاريخ وتراث المدينة المكية على مختلف الأزمنة والعصور، ناهيك بقداسة المهنة التي يضطلع بها.

وتتفاخر معظم الأسر المكية في مختلف المراحل العمرية بمهنة السقا، باعتبارها نموذجا متفردا يحاكي شرفا مهيبا تتسابق عليه؛ إيمانا واعتقادا بأن تلك المهنة شرف لا يعلوه شرف، وتفاخر عظيم، يحاكي جمال الروح المكية التي اشتهر عنها أنها محبة للخير وباحثة عن الأجر والخير.

«الطاسة» أو الإناء المزخرف بالنقوش الإسلامية والآيات القرآنية، هو تذكرة الوصول لخدمة الحاج والمعتمر، الذي ما انفك وهو يحتسي زمزم، يتأمل الجمال الزخرفي والنقوش الجمالية التي رسمت بعناية على الأواني الحافظة للبرودة.

«السقا» حكاية تناقلتها عيون التاريخ الراصدة، ومهنة قديمة كانت لها أصولها وحرفتها وعاشقوها، نقلتها كروت «البوستال» من خلال عدسة المصورين الأجانب والمستشرقين الذين قاموا بتوثيق الحياة المكية، بعد أن عاشت في وجدان الكثير، وفي أذهان أجيال عاصرته حتى دخلت المياه المدن والقرى، واندثرت تماما هذه المهنة من الوجود ولكن بقي أثرها في أماكن سياحية، أو بعض المساجد العتيقة بأنحاء مختلفة من مكة المكرمة.

مهنة السقا في مكة بالتحديد، لم يكن من السهولة بمكان أن يمتطي «تنكها» إلا من توافرت فيه مواصفات صحية معينة، بعد اجتيازه لاختبارات تحمل وقدرة واسعتين، تملأ فيها علب التنك التي يحملها بالرمل، إشارة على مقدرته لمدة ثلاثة أيام متواصلة لقهر الصعاب وتحمل متاريس الآلام الموجعة، تمهيدا لتقديمه واجب الضيافة المكية للحجاج والمعتمرين.

وحددت الأدبيات المتوارثة عن تاريخ السقاية في العاصمة المقدسة، أن يكون السقا رجلا كفئا، يمتلك أمانة بين أقرانه، يصب ماء زمزم بأمانة متناهية من منبعه، ولا يتخذ قربة جديدة حتى لا يتغير طعم الماء أو لونه أو رائحته من أثر الدباغة، وأن يكون لها غطاء ظاهر كثيف وساتر لها حتى يسلم الناس من تلويث ثيابهم. كذلك يجب أن تكون القربة خالية من الخرق، لأن الماء ينقص وهذا غش، ولا يملأ الماء بالليل لتعذر الاحتراز فيه، وإن فعل فعليه أن يزيد في الاحتياط.

هذا بالإضافة إلى شروط كثيرة في آداب السير في الطريق ودخول البيوت وفي الملبس أيضا.

واقتصرت مهنة السقا في العهد الراهن، على تقديم الهوية المكية في حيثيات التاريخ ليس إلا، بحجة وصول الماكينة في تعبئة مياه زمزم، وخيفة أن تحدث ملوثات لماء زمزم جراء تغير الأوعية وتلوثها بالزرنيخ.

المصدر : الشرق الاوسط 1434/6/11هـ - طارق الثقفي

0 تعليقات